«Liberté! Sauvons la liberté! La liberté sauvera le reste!» Victor Hugo.

31/12/2007

26/12/2007

Eu daqui alguns anos

Este tipo de construção rústica é chamada de log cabin, e é muito utilizada nas áreas rurais dos Estados Unidos. Normalmente, o material de construção é o tronco de madeira, pinho. Este tipo da foto, em particular, é feito de troncos de árvores, mas pode ser também feito com pequenos quadrados de madeira sobrepostos uns aos outros, sobre sólida parede de madeira previamente construída. Quem mora no Estado do Paraná certamente sabe o que digo.

Este tipo de construção rústica é chamada de log cabin, e é muito utilizada nas áreas rurais dos Estados Unidos. Normalmente, o material de construção é o tronco de madeira, pinho. Este tipo da foto, em particular, é feito de troncos de árvores, mas pode ser também feito com pequenos quadrados de madeira sobrepostos uns aos outros, sobre sólida parede de madeira previamente construída. Quem mora no Estado do Paraná certamente sabe o que digo. Um exemplo desta modalidade de log cabin é a casa do escritor David Henry Thoreau, que por sinal passou um pouco mais de dois anos da sua vida numa contrução deste tipo, só que numa construção incrivelmente menor.

Certamente, também o farei, mas não por agora, pois será de modo definitivo e irrevogável.

O interessante é que não é somente a casa que importa para quem gosta deste tipo de vida, mas sim o simbolismo que este tipo de construção representa, o ambiente como um todo, a imagem que ele imprime, de independência, responsabilidade, contato com a natureza, respeito. Obviamente, será nos Estados Unidos que esta minha residência será construída e que lá viverei e morrerei.

Então, meus leitores, antes de ir dando qualquer livro para seus filhos, se este for seu caso, pense bem: amanhã este poderá ser o sonho dele. Mas quer saber, certamente este é um bom sonho, melhor ainda quando se torna realidade. Duvida? Então dê a ele um livro a ele chamado Walden e espere uns anos para fazer o efeito esperado, que certamente virá.

Socialismo e fascismo: duas faces do mesmo mal

PS: O Mídia Sem Máscara é um site conservador, com uma linha editorial calcada na idéia (errada) que o cristianismo é a base lógica da liberdade individual e do Capitalismo. Não recomendo o site como um todo, mas o autor João Luiz Mauad é sempre excelente.

Pedro Carleial, o Capitalista

25/12/2007

23/12/2007

Meu teste político

| Você é de Social Liberal (90% permissive) e um... Economic Conservative (80% permissive) Você é melhor descrito como: Link: O Teste de Política em Ok Cupid Também: O Teste de Personalidade do OkCupid |

22/12/2007

19/12/2007

Liberalismo na mídia

Pedro Carleial, o Capitalista

17/12/2007

O humanitário com a guilhotina

# O humanitário com a guilhotina, por Isabel Paterson.

16/12/2007

15/12/2007

O que é ser libertário?

Ainda, luta para mostrar que a verdadeira existência do imposto e do Estado necessariamente estabelece uma divisão de classes entre os governantes exploradores e os governados explorados.

Busca ainda demonstrar que a tarefa da “corte” dos intelectuais que sempre respaldaram o Estado existem para criar a mística idéia de que o Estado sempre existiu e induzir o publico para que o aceite bem como o seu Governo, e que estes intelectuais obtém em troca uma parte do poder e do lucro extraído pelos governantes e seus iludidos subordinados.

# Murray Rothbard, For a New Liberty.

13/12/2007

O Dogma dos Nossos Tempos

Este ensaio foi publicado pela primeira vez em The Freeman (Junho de 1956), sendo republicado, com pequenas alterações, como a introdução de “The Rise and Fall of Society”, por Frank Chodorov

Este ensaio foi publicado pela primeira vez em The Freeman (Junho de 1956), sendo republicado, com pequenas alterações, como a introdução de “The Rise and Fall of Society”, por Frank ChodorovDe certa forma, essa idéia tem se insinuado por quase todos os campos do conhecimento e, como costuma acontecer com as idéias, já foi institucionalizada. Talvez o exemplo mais visível esteja na orientação moderna da filosofia da educação. Muitos profissionais desta área dizem abertamente que o principal objetivo da educação não é, como se acreditava no passado, o desenvolvimento da capacidade do indivíduo de aprender, mas prepará-lo para ocupar uma posição produtiva e “feliz” na sociedade. Ele deve distanciar-se de suas inclinações para se adequar aos costumes de sua faixa etária e, posteriormente, ao meio social no qual irá viver. Ele não é um fim em si mesmo.

A jurisprudência também tem se aproximado desta mesma idéia, apontando, cada vez mais, que o comportamento humano é menos fruto da responsabilidade pessoal do que reflexo das forças sociais que atuam sobre o indivíduo; a tendência é colocar na sociedade a culpa dos crimes cometidos por seus membros. Esse é um dos princípios da sociologia, cuja popularidade crescente e elevação ao estatuto de ciência são um testemunho da influência do coletivismo em nossa época. O cientista não é mais visto como um corajoso desbravador do desconhecido em busca dos princípios da natureza, mas como um servo da sociedade, à qual deve seu treinamento e sustento. Heróis e atos heróicos têm sido rebaixados a acontecimentos acidentais do pensamento e movimento das massas. A pessoa de capacidade superior, o “capitão de indústria” empreendedor, o gênio inato não passam, todos, de ficções; não somos nada além de robôs fabricados pela sociedade. A economia é o estudo de como a sociedade se sustenta com suas próprias técnicas e normas, e não sobre como indivíduos vivem em busca da felicidade. A filosofia, ou o que quer que passe por ela, fez da verdade mesma um atributo da sociedade.

O coletivismo é mais que uma idéia. Sozinha, uma idéia não é nada mais que um brinquedo especulativo, um ídolo mental. Já que, segundo o mito, a sociedade suprapessoal é repleta de possibilidades, o melhor a ser feito é pôr o mito em ação, energizar sua virtude. O instrumento para isso é o Estado, que transborda energia política e anseia por usá-la nesta gloriosa aventura.O estatismo não é uma invenção moderna. Mesmo antes de Platão, a filosofia política já se preocupava com a natureza, a justiça e a legitimidade do Estado. Porém, enquanto os pensadores especulavam sobre o assunto, as pessoas comuns aceitaram a autoridade política como um fato com o qual se deve conviver e pararam por aí. Apenas recentemente (exceto, talvez, nos momentos em que a Igreja e o Estado se uniram, sustentando a coerção política com sanções divinas) que um grupo de pessoas tem conscientemente aceitado a tese hegeliana que diz que “o Estado é a substância geral da qual o indivíduos não são mais do que acidentes.”

É essa visão geral do Estado como uma “substância”, como uma realidade suprapessoal investida de uma competência que nenhum indivíduo pode reclamar para si, que é a característica principal do século XX.No passado, a inclinação era ver o Estado como algo com que era preciso lidar, mas que era completamente estranho. Convivia-se com o Estado da melhor forma possível, temendo-o ou admirando-o, esperando-se fazer parte dele e gozar seus privilégios ou mantê-lo distante, como algo intocável. Alguém dificilmente consideraria o Estado a própria sociedade. As pessoas tinham de sustentar o Estado – não havia como evitar os impostos – e tolerar suas intervenções como intervenções e não a base mesma da vida. O Estado também estava satisfeito com sua posição, separado e acima da sociedade.

Atualmente, estamos dispostos a destruir qualquer distinção entre Estado e sociedade, conceitual ou institucional. O Estado é a sociedade; a ordem social é, na verdade, um apêndice do establishment político, dependendo deste para a comunicação, educação, saúde, sustento e todas as coisas que remetam à “busca da felicidade”. Em tese, se nos basearmos nos livros de economia e ciência política, essa integração já é perfeita. Na operação dos assuntos humanos, embora muito se diga sobre o conceito de direitos pessoais intrínsecos, a tendência de invocar o Estado para a solução de todos os problemas da vida mostra o quanto já abandonamos a doutrina dos direitos, com a dependência de si mesmo que lhe é correlativa, e aceitamos o Estado como a realidade da sociedade. É não a teoria, mas essa integração de fato, que distingue o século XX de seus predecessores.Um indicativo de quão longe essa integração já foi é o total desaparecimento de qualquer discussão do papel do Estado enquanto Estado – discussão da qual participaram as melhores mentes dos séculos XVIII e XIX. As inadequações de um regime em particular, ou de seus componentes, estão sob constante ataque, mas não há críticas ao Estado enquanto instituição. O consenso geral é de que o Estado funcionaria perfeitamente se as “pessoas certas” estivessem em seu comando. Os críticos do New Deal não percebem que suas deficiências são inerentes a qualquer Estado, sob qualquer governo, nem que quando o establishment político obtiver força suficiente um demagogo surgirá.

A idéia de que esse aparato de poder é realmente inimigo da sociedade, de que os interesses dessas duas instituições estão em oposição, é simplesmente impensável. Quando mencionada, a idéia é desqualificada como se fosse algo “fora de moda”, o que realmente é; até a era moderna, o axioma era que o Estado, com suas tendências perniciosas intrínsecas, exigia vigilância constante.Algum fatos que ilustram bem o humor de nossos tempos me vêm à mente.A expressão comum “nós devemos a nós mesmos”, em relação aos débitos contraídos em nome do Estado, é um indicativo da tendência de removermos de nossa consciência a linha que demarca o limite entre os governantes e os governados. Essa não é apenas uma frase popular em livros de economia, mas um princípio bem aceito em muitos círculos financeiros. Para alguns banqueiros modernos, um título do governo é pelo menos tão seguro quanto a obrigação de um cidadão particular, já que o titulo é, na verdade, uma obrigação dos cidadãos de pagar impostos.

Esses banqueiros não fazem nenhuma distinção entre débitos garantidos pela produção, ou por alguma habilidade produtiva, e os débitos garantidos por alguma força política. Em última análise, um título do governo é um título sobre a produção, então qual é a diferença? Segundo esse raciocínio, os interesses da população, que estão sempre concentrados na produção de bens, são colocados no mesmo patamar que os interesses predatórios do Estado.Em muitos livros de economia, a atitude do governo de tomar empréstimos junto à população, abertamente ou através de pressão junto aos bancos para que emprestem a poupança de seus clientes, é explicada como uma transação equivalente à transferência de dinheiro de um bolso para outro da mesma calça; o cidadão empresta a si mesmo quando empresta ao governo. A lógica desse absurdo é que o efeito na economia da nação é o mesmo se o cidadão ou o governo gasta esse dinheiro. Ele simplesmente abre mão de seu direito de escolha. O fato de que o contribuinte pode não ter interesse algum nas coisas com as quais o governo gasta o seu dinheiro, que ele não contribuiria espontaneamente para esse gasto, é ignorado.

A idéia da “mesma calça” permanece na identificação da amorfa “economia nacional” com o bem-estar do indivíduo; ele é, assim, imerso na massa e perde sua personalidade.A frase “nós somos o governo” também é um exemplo desse pensamento. Seu uso e aceitação mostram o quanto o coletivismo tomou as mentes americanas neste século, chegando a abolir a tradição americana fundamental. Quando a União foi fundada, o principal medo dos americanos era de que o novo governo pudesse se tornar uma ameaça à liberdade, e os constituintes se dedicaram a aliviar esse medo. Agora crê-se que a liberdade é um prêmio que o governo concede em troca da nossa subserviência. Essa inversão foi feita com base em um truque semântico. A palavra “democracia” é a chave desse truque.

Quando alguém procura o significado da palavra, vê que não é exatamente uma forma de governo claramente definida, mas uma regra para “atitudes sociais”. Mas o que é uma “atitude social”? Colocando de lado todo o palavrório que pudesse tentar explicar o conceito, aparentemente, ele não é nada mais que o bom e velho majoritarismo: o que cinqüenta e um por cento da população considerarem certo está certo, e a minoria estará necessariamente errada. É só um novo nome para a velha ficção da “vontade geral”. Não há espaço nesse conceito para a doutrina dos direitos inatos; o único direito disponível para a minoria, mesmo a minoria de uma só pessoa, é a conformidade com a “atitude social” dominante.Se “nós somos o governo”, então o homem que se encontra na prisão deve culpar a si mesmo por sua condição, e o homem que obtém toda dedução de impostos que a lei permite também está se prejudicando. Enquanto isso pode parecer um inacreditável reductio ad absurdum, o fato é que muitos dos que foram prejudicados por essa lógica têm se conformado com ela.

Boa parte da população desse país era de fugitivos do regime de alistamento compulsório – que era chamado de “czarismo” há duas ou três gerações e considerado a forma mais básica de servidão involuntária. Agora já passamos a aceitar que um exército com alistamento compulsório é, na verdade, um exército democrático, composto por homens que se adequaram à “atitude social” da época. É assim que as pessoas normalmente alistadas se consolam, quando forçadas a interromper seu sonho de ter uma carreira. A aceitação da obrigatoriedade do serviço militar atingiu o ponto da resignação insconsciente da personalidade. O indivíduo, como um indivíduo, simplesmente não existe; ele faz parte da massa.Esse é o ápice do estatismo.

É uma forma de pensar que não reconhece nenhum ego, exceto o do coletivo. Por analogia, devemos citar a prática pagã do sacrifício humano: quando os deuses pediam, quando o curandeiro insistia que essa era uma condição para fazer o clã prosperar, cabia ao indivíduo se jogar no fogo sacrificial. De certa forma, o estatismo é um paganismo, o culto a um ídolo, algo criado pelos homens. Sua base é puro dogma. Como todos os dogmas, está sujeito a interpretações e racionalizações, tendo cada um deles seu pequeno grupo de seguidores. Porém, não importa se alguém se vê como comunista, socialista, apreciador da política do New Deal, ou apenas “democrata”: cada uma dessas opções vêm da premissa de que o indivíduo deva ser apenas um servo deste ídolo que é a 'massa'. E que sua vontade seja feita.Ainda existem almas fortes, mesmo neste século vinte.

Há alguns que crêem, na privacidade de sua pessoa, que o coletivismo é a negação de uma ordem mais elevada. Há não conformistas que rejeitam a noção hegeliana de que “o Estado encarna a idéia divina na Terra”. Há alguns que crêem firmemente que somente o homem é feito à imagem de Deus. À medida em que esses remanescentes – esses indivíduos – ganham entendimento e aprimoram suas explicações, o mito de que a felicidade deve ser encontrada sob a autoridade coletiva esvaecerá na luz da liberdade.

Tradução por Magno Karl, no Ordem Livre.

10/12/2007

Os "problemas" do Capitalismo

Capitalismo não é um sistema.

O Capitalismo, o “sistema” onde as pessoas são donas daquilo que produzem e o trocam por comum acordo, não é sistema nenhum. O Capitalismo é simplesmente o que acontece naturalmente quando as pessoas estão livres de ameaças contra seus direitos.

O mito do "sistema capitalista" - O Capitalista

Os grandes "problemas" do Capitalismo não são problemas quando os direitos individuais são realmente assegurados, quando realmente existe Capitalismo.

Invariavelmente o fantasma que a esquerda promete combater é um problema criado pela falta de liberdade, ou seja, pela violação dos direitos individuais. Nos dias de hoje, em que já não há país algum realmente Capitalista, o problema (quando realmente existe um problema) em geral é causado pela própria política de esquerda!

Quem tem medo de fantasma? - O Capitalista

Cada um dos "problemas", não só inexistiria no Capitalismo como é causado exatamente pela falta de liberdade individual.

Pobreza, abuso do poder econômico, concentração de renda, "exclusão social", monopólios. O Capitalismo não é o problema, é a solução.

O Capitalismo é justo, é consequência do único sistema político justo.

Ser capitalista não significa não ter pena dos desafortunados nem significa não ajudar quem precisa. Significa reconhecer que cada um tem direito absoluto sobre aquilo que produz e tem o direito de decidir livremente se quer usar tudo ou parte disto para ajudar os outros. Ou não.

Capitalismo e justiça - O Capitalista

Pedro Carleial, O Capitalista

08/12/2007

Diario de leituras de férias, mas não tão férias assim...

Das esquerda para a direita: A propriedade é um roubo e outros escritos anarquistas, de Proudhon, A conquista do pão, de P. Kropotkine, Desestatização do dinheiro, de Hayek, Desenvolvimento econômico, de Ricardo Feijó, Em torno de uma vida, a autobiografia de P. Kropotkin, Revolução econômico social, livro sobre a doutrina georgista, escrito por Octaviano Alves de Lima, o único georgista brasileiro, e, finalmente, Progresso e Pobreza, de Henry George.

07/12/2007

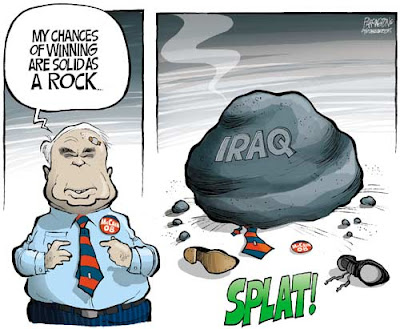

The McCain doctrine

By Bruce Fein - The McCain doctrine is "war, war, and more war," a condition Gen. William Tecumseh Sherman would have decried as permanent hell. And all the blood, sweat and tears Sen. John McCain would have Americans sacrifice to conduct perpetual warfare abroad would not be to secure unalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness. He would be satisfied if the people for whom Americans fought to save from purported tyrannies voted into power the likes of Adolf Hitler's National Socialists, Hamas or Hezbollah. The more things change, the more they stay the same.

Didn't the French Bourbons, in anticipation of Mr. McCain, also forget nothing and learn nothing? The senator argued during last Wednesdays' Republican presidential candidates' debate that a U.S. withdrawal from Iraq would be a policy indistinguishable from isolationism and appeasement, which permitted Hitler's rise to power in Germany: "We allowed Hitler to come to power with that kind of attitude of isolationism and appeasement." In other words, Mr. McCain would have had the United States invade Germany in January 1933 when Hitler became chancellor even though he had voiced neither ambitions on U.S. territory nor a craving for slaughtering Americans.

The mere fact that der Fuehrer was a potential danger to the United States should have been enough to provoke United States to military intervention and indefinite occupation until some less threatening German political climate evolved. The McCain doctrine does not purport to judge the kind of government that is born of U.S. intervention. As regards Iraq, the senator has amplified: "It took the United States of America a bloody Civil War and nearly 100 years to decide exactly what our country should be like, so I don't presume to know exactly what kind of government Iraq will have."

But the core framework of the United States was been fixed for more than two centuries: a republican form of government featuring a separation of powers, judicial review, a Bill of Rights and federalism. In contrast, the McCain doctrine postulates no coherent standard for ascertaining whether the United States should ever withdraw troops from Iraq or elsewhere.

The president will simply know the proper time when he sees it. The McCain doctrine would have injected the U.S. military into Russia in 1917 to thwart the Bolshevik Revolution. It would have prompted U.S. military invasions of Japan for invading Manchuria in 1931, of Italy in 1935 for invading Ethiopia, and, of Spain in 1936 to oppose Franco.

Under the McCain doctrine, U.S. troops would still be fighting the Chinese Communist People's Liberation Army and the North Vietnamese Army and the Viet Cong and would have invaded Cuba in 1959 to prevent Fidel Castro from rising to power. They would have invaded Iran in 1979 to foil the Ayatollah Ruhollah Khomeini, and Iraq in 1969 to shipwreck the climb of Saddam Hussein. At present, the senator's doctrine would have the United States invade North Korea to remove Kim Jong-il, Venezuela to topple Hugo Chavez and Russia to prevent Vladimir Putin restoring dictatorship. The McCain doctrine would satiate the most voracious god of war.

It might be assumed the doctrine would include a lofty McCain objective to inspire Americans to give that last full measure of devotion for the United States. No presidential candidate with any decency would cheapen the lives of American soldiers by exposing them to danger for anything less. But the McCain doctrine asserts that military interventions are their own justification. Wars are fought to be won, although what constitutes winning can never be described.

Thus, Mr. McCain sermonized at Wednesday's debate that American soldiers in Iraq knew best how to express the United States war policy: "I just finished having Thanksgiving with the troops, and their message to you is — the message of these brave men and women who are serving over there is — 'Let us win.' " Other Republican presidential candidates have been comparably cavalier and fatuous about American soldiers dying in Iraq. Arkansas Gov.

Mike Huckabee, for example, has pontificated: "We have to stay in Iraq until we win. We've got to make sure its stable." War is too important and American military lives are too precious to be bruited about with such drivel.

# Bruce Fein is a constitutional attorney at Bruce Fein & Associates and chairman of the American Freedom Agenda. Retirado daqui.

05/12/2007

Henry George y el Georgismo

Entre los no especialistas, George sólo es conocido –en el mejor de los casos– por su propuesta de un impuesto sobre la renta pura –"no ganada"– de la tierra: un impuesto que permitiera al Estado apropiarse de aquella parte de la renta bruta total, obtenida por el arrendamiento de una finca, que fuese debida a las condiciones naturales de fertilidad y situación, dejando exenta aquella otra parte consecuencia de las mejoras realizadas por el propietario mediante trabajo e inversión de capital. Este impuesto sería además único, garantizando por sí solo la financiación de los gastos estatales y permitiendo la eliminación del resto de tributos.

Entre los no especialistas, George sólo es conocido –en el mejor de los casos– por su propuesta de un impuesto sobre la renta pura –"no ganada"– de la tierra: un impuesto que permitiera al Estado apropiarse de aquella parte de la renta bruta total, obtenida por el arrendamiento de una finca, que fuese debida a las condiciones naturales de fertilidad y situación, dejando exenta aquella otra parte consecuencia de las mejoras realizadas por el propietario mediante trabajo e inversión de capital. Este impuesto sería además único, garantizando por sí solo la financiación de los gastos estatales y permitiendo la eliminación del resto de tributos.Sin embargo, tras esta propuesta machaconamente repetida de forma naïve por George y sus seguidores, hay todo un conjunto de razones ético-sociales y económico-fiscales. Esto es, George deriva su prescripción fundamental de política pública de un modelo económico trabajosamente elaborado –basado en el sistema ricardiano– y de una cuidada justificación ética de la propiedad privada a través del trabajo. A pesar de todo, el impuesto único no deja de adquirir tintes de panacea: con él George pretendía eliminar la pobreza, devolver a la comunidad lo que en justicia le correspondía, corregir las fluctuaciones cíclicas derivadas de la especulación con la tierra, eliminar los desincentivos al trabajo y al capital provocados por los tributos que gravaban sus rendimientos, y simplificar y abaratar el funcionamiento del sistema fiscal. Asimismo, junto al impuesto único George defendió ardientemente la eliminación de monopolios y de todo tipo de trabas al librecambio.

# José Luis Ramos Gorostiza, Henry George y el Georgismo.

Determinism and Its Critics

The very idea of creation transcends his comprehension. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, whom Pascal in his Memorial opposed to that of the "philosophes et savants," is a living image and has a clear and definite meaning for the faithful believer. But the philosophers in their endeavors to construct a concept of Cod, his attributes, and his conduct of world affairs, became involved in insoluble contradictions and paradoxes. A God whose essence and ways of acting mortal man could neatly circumscribe and define would not resemble the God of the prophets, the saints, and the mystics.

The logical structure of his mind enjoins upon man determinism and the category of causality. As man sees it, whatever happens in the universe is the necessary evolution of forces, powers, and qualities which were already present in the initial stage of the X out of which all things stem. All things in the universe are interconnected, and all changes are the effects of powers inherent in things. No change occurs that would not be the necessary consequence of the preceding state. All facts are dependent upon and conditioned by their causes. No deviation from the necessary course of affairs is possible. Eternal law regulates everything.

In this sense determinism is the epistemological basis of the human search for knowledge Man cannot even conceive the image of an undetermined universe. In such a world there could not be any awareness of material things and their changes. It would appear a senseless chaos. Nothing could be identified and distinguished from anything else. Nothing could be expected and predicted. In the midst of such an environment man would be as helpless as if spoken to in an unknown language. No action could be designed, still less put into execution. Man is what he is because he lives in a world of regularity and has the mental power to conceive the relation of cause and effect.

Any epistemological speculation must lead toward determinism. But the acceptance of determinism raises some theoretical difficulties that have seemed to be in soluble. While no philosophy has disproved determinism, there are some ideas that people have not been able to bring into agreement with it. Passionate attacks have been directed against it because people believed that it must ultimately result in absurdity.

# Ludwig von Mises, Theory and History, capítulo 5, "Determinism and Its Critics" (p. 73).

Also sprach Nietzsche

Eu vos dou este sinal: cada povo fala uma língua do bem e do mal, que o vizinho não compreende. Inventou a sua língua para os seus costumes e as suas leis. Mas o Estado mente em todas as línguas do bem e do mal, e em tudo quanto diz mente, tudo quanto tem roubou-o. Tudo nele é falso; morde com dentes roubados. Até as suas entranhas são falsas. Uma confusão das línguas do bem e do mal: é este o sinal do Estado. Na Verdade, o que este sinal indica é a vontade da morte; está chamando os pregadores da morte. Vêm ao mundo homens demais, para os supérfluos inventou-se o Estado! Vede como ele atrai os supérfluos! Como os engole, como os mastiga e remastiga!

“Na terra nada há maior do que eu; eu sou o dedo ordenador de Deus” — assim grita o monstro. E não são só os que têm orelhas compridas e vista curta que caem de joelhos! Ai! também em vossas almas grandes murmuram as suas sombrias mentiras! Aí eles advinham os corações ricos que gostam de se prodigalizar! Sim; adivinha-vos a vós também, vencedores do antigo Deus. Saistes rendido do combate, e agora a vossa fadiga ainda serve ao novo ídolo! Ele queria rodear-se de heróis e homens respeitáveis. A este frio monstro agrada-lhe acalentar-se ao sol da pura consciência. A vós outros quer ele dar tudo, se adorardes. Assim compra o brilho da vossa virtude e o altivo olhar dos vossos olhos. Convosco quer atrair os supérfluos! Sim; inventou com isso uma artimanha infernal, um corcel de morte, ajaezado com adorno brilhante das honras divinas.

Inventou para o grande número uma morte que se preza de ser vida, uma servidão à medida do desejo de todos os pregadores da morte. O Estado é onde todos bebem veneno, os bons e os maus; onde todos se perdem a si mesmos, os bons e os maus; onde o lento suicídio de todos se chama “a vida”. Vede, pois, esses supérfluos! Roubam as obras dos inventores e os tesouros dos sábios; chamam a civilização ao seu latrocínio, e tudo para eles são doenças e contratempo. Vede, pois, esses supérfluos. Estão sempre doentes; expelem a bilis, e a isso chamam periódicos. Devoram-se e nem sequer se podem dirigir. Vede, pois, esses adquirem riquezas, e fazem-se mais pobres. Querem o poder, esses ineptos, e primeiro de tudo o palanquim do poder: muito dinheiro!

Vede trepar esses ágeis macacos! Trepam uns sobre os outros e arrastam-se para o lodo e para o abismo. Todos querem abeirar-se do trono; é a sua loucura — como se a felicidade estivesse no trono! — Freqüentemente também o trono está no lodo. Para mim todos eles são doidos e macacos trepadores e buliçosos. O seu ídolo, esse frio monstro, cheira mal; todos eles, esses idólatras, cheiram mal. Meus irmãos, quereis por agora afogar-vos na exalação de suas bocas e de seus apetites? Antes disso, arrancai as janelas e saltai para o ar livre! Evitai o mau cheiro! Afastai-vos da idolatria dos supérfluos. Evitai o mau cheiro! Afastai-vos do fumo desses sacrifícios humanos! Ainda agora o mundo é livre para as almas grandes. Para os que vivem solitários ou aos pares ainda há muitos sítios vagos onde se aspira a fragrância dos mares silenciosos.

Ainda têm franca uma vida livre as almas grandes. Na verdade, quem pouco possui tanto menos é possuído. Bendita seja a nobreza! Além onde acaba o Estado começa o homem que não é supérfluo; começa o canto dos que são necessários, a melodia única e insubstituível. Além, onde acaba o Estado... olhai, meus irmãos! Não vedes o arco-iris e a ponte do Super-homem?” Assim falava Zaratustra.

# Assim Falava Zaratustra, Frederico Nietzsche, em tradução de José Mendes de Souza.

04/12/2007

03/12/2007

Walden

I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, to discover that I had not lived. I did not wish to live what was not life, living is so dear; nor did I wish to practice resignation, unless it was quite necessary. I wanted to live deep and suck out all the marrow of life, to live so sturdily and Spartan-like as to put to rout all that was not life, to cut a broad swath and shave close, to drive life into a corner, and reduce it to its lowest terms, and, if it proved to be mean, why then to get the whole and genuine meanness of it, and publish its meanness to the world; or if it were sublime, to know it by experience, and to be able to give a true account of it.» Henry David Thoreau, Walden.

02/12/2007

Leis, tribunais e polícia sem governo: bem vindos ao anarco-capitalismo

Ao contrário do que muitos pensam, o liberalismo não é uma teoria econômica sobre eficiência e benesses dos mercados. É uma teoria sobre justiça, sobre quando usar a força é correto ou não, legitimo ou não. É uma teoria normativa, fala sobre o que deve ser, e não sobre o que é. A defesa dos mercados e da não intervenção do governo na economia é uma conseqüência do conjunto de princípios que formam o liberalismo, não é o seu ponto de partida. Quase todos os liberais do passado viam o governo como um dado, algo cuja existência era inquestionável e procuraram moldá-lo ou justificá-lo com base nesse conjunto de princípios liberais. Dessa forma, governos seriam legítimos se executassem determinadas funções, se ficassem restrito a determinadas tarefas e obrigações, a saber, proteger os direitos naturais dos indivíduos.

Ao contrário do que muitos pensam, o liberalismo não é uma teoria econômica sobre eficiência e benesses dos mercados. É uma teoria sobre justiça, sobre quando usar a força é correto ou não, legitimo ou não. É uma teoria normativa, fala sobre o que deve ser, e não sobre o que é. A defesa dos mercados e da não intervenção do governo na economia é uma conseqüência do conjunto de princípios que formam o liberalismo, não é o seu ponto de partida. Quase todos os liberais do passado viam o governo como um dado, algo cuja existência era inquestionável e procuraram moldá-lo ou justificá-lo com base nesse conjunto de princípios liberais. Dessa forma, governos seriam legítimos se executassem determinadas funções, se ficassem restrito a determinadas tarefas e obrigações, a saber, proteger os direitos naturais dos indivíduos.O governo, assim se tornaria para os liberais o “meio padrão” para se alcançar a proteção de direitos individuais e se aproximar do que seria correto. Um governo que não cumprisse essas funções seria ilegítimo e poderia ser derrubado, substituído por outro que cumprisse corretamente o papel. Foi com esse espírito que Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington e outros founding fathers americanos “fizeram” talvez a única revolução realmente liberal da história, a revolução americana. O tempo passou desde aquele final de século XVIII e os governos se transformaram completamente. De apenas protetores de direitos inatos do individuo e da justiça, passaram a determinar o que era ou não direitos e o que era justiça. Dê aproximadamente 10% do PIB, passaram a consumir 30, 40%, chegando a 50% em países europeus. Se o governo era um meio para se proteger os direitos naturais, definitivamente esse meio não funcionou. De protetor passou a ser o maior invasor.

Mas se o governo fracassou para fazer aquilo que ele deveria fazer, certamente não fracassou em se “auto-legitimar”. Hoje a idéia de que podemos viver sem um governo ou é alvo de piada ou de incredulidade máxima não só por parte de pessoas comuns, que nunca pararam muito para pensar sobre isso, mas também entre filósofos, cientistas sociais de todas as espécies. Os governos criaram em torno de si uma tropa de choque intelectual cuja missão era e é, acima de tudo, mostrar sua fatal necessidade, legitimá-lo para a grande população como algo que deve existir e merece sacrifícios diários para ser mantido. Assim, problemas que o próprio governo gera, se transformam em problemas causados pela falta de governo. A solução para esses problemas, ora é obvio: governo. Foi assim em relação a pobreza, foi assim em relação a crises econômicas, foi assim em relação a monopólios e mais uma infinidade de temas. Mas em nenhum o governo está tão confortável quanto na questão da segurança e da justiça, mesmo falhando miseravelmente nos dois setores.

Até mesmo a maioria dos liberais considera inconcebível que não exista um governo, por mais defeitos que tenha, para cuidar da segurança, dos tribunais e leis. Por alguma esquizofrenia, mercados são eficientes, eticamente corretos para produção de sapato, camisa, carro, computador e todos os bens que corriqueiramente usamos, mas não para coisas tão “sem importância” como leis e segurança. Nos próximos parágrafos irei descrever brevemente como um mercado de tribunais e leis poderia funcionar sem nenhuma agência superior que se arroga monopolista da força como fazem os governos. Quem se interessar pelo tema, sugiro a leitura do capitulo sobre o tema do livro Libertarian Manifesto: For a New liberty de Murray Rothbard e do capitulo sobre o tema do The Machinery of Freedom do David Friedman, além do artigo do mesmo autor, Law as a Private Good. São leituras simples e muito elucidativas.

Antes de falar propriamente sobre um mercado mais elaborado, vejamos como funciona em termos teóricos, um tribunal ou juiz, a aplicação das sentenças que ele determina e os problemas que possam vir a surgir. Começando do caso mais fácil. A e B, que possuem um código subjetivo de leis em comum, tem uma pendência jurídica e não conseguem resolver tal pendência. A e B então, em comum acordo, chamam C (um arbitro, um juiz) para que C decida quem tem razão. Aquele que perder cumpre o que C determina. Nenhum problema ocorre se A e B cumprirem o que foi combinado, fazer o que C determina. Bem, os problemas já começam com modificações desse modelinho simples. Imagine então que C diga que B está certo, mas A não aceite o julgamento. Atualmente, com governos, para esse tipo de coisa existem as chamadas apelações e outro julgamento é marcado em um tribunal de instância maior até que se chega na maior instância e acabam as apelações independentemente da parte condenada concordar ou não.

No nosso exemplo, A e B determinariam assim quantas apelações poderiam ocorrer (2, 3, 4 enfim). E se chegar na última e a parte que perdeu não aceitar? Bem, aqui temos um dos maiores mitos que governos e juristas ligados ao governo divulgam incessantemente. Sem alguma agência que dê a palavra final não existiria aplicação de pena, fim de julgamento algum. É necessário, portanto uma agência monopolista que, de fato, interrompa o processo e aplique a pena. O que isso quer dizer apenas é que se o sujeito não aceita a pena, o governo vai lá com sua força polícial e aplica a pena queira o condenado ou não. O que no nosso exemplo quer dizer que C (o juiz e sua força polícial) ou o próprio B teria que na base da força aplicar a pena em A. Isso tudo soa pessimamente. Mas veja: o que é o governo, em tese, senão a agência de segurança que é paga (forçadamente) por você para lhe defender e executar penas? O que o governo faz quando o condenado, terminada todas as instâncias de apelação, não aceita o julgamento? Não usa da força para aplicá-las?

Todo individuo, quando tem um direito violado, tem como legitimo direito exigir uma reparação e executar essa reparação. Se A rouba X de B, então A tem o direito de ir recuperar X. É só porque A tem esse direito, que parece horrível para nós (fazer justiça com as próprias mãos), que governos e seus tribunais podem se arrogar legítimos, porque é com base nesse direito de ir buscar o que foi roubado que “contratamos” outra pessoa ou agência, no caso o governo, que faça tal busca por nós. A maior força no campo das idéias que governos possuem em relação ao assunto tribunais é a cortina que se criou transformando governos em uma entidade acima dos homens, uma maneira “limpinha” de se fazer justiça, senão a única maneira. Governos fazem justiça, o resto não. Mas não existe inerentemente nada diferente na maneira do governo agir em relação aos meros mortais A, B e C do nosso exemplo, a não ser o fato de que C, no exemplo, é contratado voluntariamente e o governo não, ele obriga as pessoas a aceitarem sua arbitragem. Quando eu for falar do mercado de tribunais propriamente dito, voltarei ao tema “fazer justiça com as próprias mãos”.

Voltando ao exemplo inicial, imagine que A e B não cheguem a acordo nenhum e nem decidam alguém em comum para julgar. A pendência jurídica fica sem solução então? A rouba X de B e não aceita ser julgado de jeito nenhum, tribunal nenhum e fica com X enquanto B chupa o dedo? Como governos fazem nesse caso? O que acontece quando ladrão algum aceita ser julgado, preso ou somente devolver o bem roubado? Ora, novamente o governo usa a força até que o ladrão se entregue. No limite, se o ladrão resiste de todas as formas, até a força letal é usada. Novamente, como tudo soa melhor do que se eu tivesse colocado: ora, então B partiria para uma “mini-guerra” com A. É exatamente isso que governos fazem. Se, a priori, A não aceita julgamento algum, então não existirá solução pacifica alguma, seja com ou sem governo. O governo a todo momento está fazendo “mini-guerras” com As que não aceitam de maneira alguma serem julgados. Vamos então para a descrição do funcionamento de um mercado de tribunais e segurança. Conforme apareçam mais problemas genéricos comento no momento. Lembrando que o que vou dizer abaixo é somente um tipo de mercado que pode surgir. Vários outros arranjos podem ser pensados e executados, inclusive arranjos mais “comunitários”. O ponto central é que, ao contrario dos governos, toda a estrutura de segurança e tribunais é financiada voluntariamente, não através de taxação (invasão de propriedade).

O mercado então funcionaria da seguinte forma: cada individuo ou grupo de indivíduos, uma comunidade, por exemplo, contrataria uma agência de segurança, uma polícia. Nada muito diferente dos tradicionais seguranças que temos hoje em shoppings, por exemplo. Cada agência de segurança poderia oferecer vários planos de segurança, com várias intensidades de segurança, vigilância e até serviços adicionais como advogados para o caso de pendências etc.. a grande diferença do que temos hoje é que ao contrario de entregar para a polícia estatal que “leva” o criminoso para o tribunal estatal, as próprias agências especificariam as agências na qual as pendências jurídicas seriam enviadas. Esse seria o setup básico, lembrando que alguém pode optar por fazer sua própria segurança, ou seja, a contratação de uma agência não seria obrigatória, porém por questões econômicas, de vantagens comparativas, seria altamente recomendado.

Vamos então aos problemas. Dois indivíduos, A e B, contratam respectivamente a agência 1 e a agência 2. A rouba X de B. B então vendo que o objeto sumiu, liga chama a polícia da sua agência. A polícia chega e vai conferir a câmera de segurança. Descobre que foi A que roubou e vai até a casa de A. A então é acusado pela polícia da agência 1 de ter roubado algo de B e eles estão lá para retomar o objeto. A pede um momento e liga para a sua polícia dizendo que uns brutamontes estão na porta dele ameaçando levar embora um objeto seu. Chega então a polícia da agência de A, a 2. Ambas as polícias começarão uma guerra lá mesmo? A resposta óbvia é não. A todo momento clientes de diferentes agencias terão pendências jurídicas. O que elas farão é simplesmente estipular contratos entre si dizendo: se uma pendência ocorrer com a 2, o tribunal F será designado a julgar. Se for com a 3, o tribunal G, com a 4....

O que então o polícial da agencia 2 ou advogados, agentes enfim, farão é, nos encontramos então no tribunal F. O julgamento é realizado e A é condenado a devolver o objeto mais juros. O que ocorre então? Ou a polícia do tribunal ou a polícia da agência 1, 2 (isso é meio irrelevante) irá aplicar a sentença, digamos irá obrigar A a cumpri-la. Digamos que A não aceite e mande os seus políciais o defenderem. Ora, o que a agência 1 (contratada de A) fará é simplesmente dizer não! Lembre-se, ela fez um acordo com a agencia 2 justamente para evitar guerras, guerras são custosas, tanto por exigirem maiores salários para os políciais que terão mais risco, como por exigirem armamentos mais pesados e em maior quantidade. Logo, cada agência colocará em contrato, como parte do seu pacote de serviços que só defenderá o cliente e não servirá como “saqueadora”, ou seja, que dada a decisão de culpado do tribunal designado (e suas respectivas cortes de apelação), a empresa não usará da força para evitar que a sentença seja cumprida.

E quando A não aceita nem ao menos ser julgado? Novamente, a agência 2 ou mesmo a 1 levará a força A até o tribunal F (que era o designado no contrato) e esse será julgado e a sentença aplicada. Exatamente como fazem governos atualmente, com a diferença que a vitima financia toda a estrutura de segurança e tribunais voluntariamente. Se A não tem empresa alguma e não quer ser julgado, o mesmo procedimento será realizado. Reparem que, dentro do arranjo exposto, os consumidores contratam voluntariamente as agências de serviços de segurança e advocacia e essas por sua vez contratam os tribunais no qual enviarão suas pendências. Obviamente, pode se ter variações de acordo com qual procedimento gera mais lucro: contratar polícia e advogados separadamente, conjuntamente, fazer planos só contendo polícia e não advogado.

Um ponto importante que ainda não foi mencionado é o seguinte: e as leis, o código que os tribunais usarão para julgar os casos? Quem faz? Não seria necessário algo como um governo? Aqui é importante ressaltar o seguinte: mercados produzem aquilo que as pessoas demandam. Obviamente os códigos seriam então um “reflexo” do que as pessoas acham justo. Em geral as pessoas consideram justo coisas completamente diferentes. Como decidir? A resposta é, com mercados. Peguemos um exemplo extremo: pena de morte. Um grupo é contra e outro a favor. Suponhamos que o grupo a favor valore a pena de morte em R$10 e o grupo contra, valore em R$8 (ou seja, os tribunais conseguem $10 a mais se adicionarem pena de morte e R$8 a mais se não adicionarem). Num caso envolvendo uma agencia com clientes contrários e outra com clientes favoráveis como resolveríamos? A agência com clientes favoráveis pode aumentar em R$10 o seu preço (já que esse é o valor que os consumidores dão ao se adicionar pena de morte). Conseguindo esses R$10 ela poderia simplesmente repassar R$9 para a agência com os clientes contrários e essa agência poderia dar um desconto de R$8 no seu preço para compensar seus consumidores exatamente pela adição da pena de morte. Todos saem ganhando e a mudança pró-pena de morte será feita.

Basicamente o mecanismo acima será o mesmo para guiar a elaboração dos códigos, ou seja, o sistema de preços. Códigos considerados ruins serão descartados pelos tribunais, caso contrário eles quebrarão, não terão clientes. Isso nos dá uma idéia de que códigos considerados “apavorantes” não serão usados, dado que o “apavorante” é em grande medida decorrente dos custos que ele impõe ou gera nos clientes. Imaginemos, por exemplo, um código que diga que “dar um tiro em alguém não é crime”. Geralmente as pessoas dão mais valor a não ter seu corpo perfurado por uma bala, do que o atirador da por perfurar o corpo de alguém. Senão fosse assim, seria comum vermos contratos por aí do tipo: você pode me dar um tiro na perna, mas me paga R$X por isso. Dado que as pessoas dão mais valor a não levar um tiro na perna, do que dar um tiro na perna dos outros, o mercado produzirá códigos que dizem ser crime atirar no outro (como no raciocínio anterior da pena de morte). Isso mostra algo “perturbador” para os liberais que defendem mercados para tribunais e segurança no lugar de governos: um mercado pode não gerar um código liberal. Voltarei a isso mais tarde.

Depois de tudo isso, alguém pode pensar? Mas porque as agências no lugar de “defenderem” seus clientes, não partem para se transformarem em agressoras, uma espécie de gangue ou mesmo porque não se unem e passam a roubar todo mundo, afinal, elas possuem as “armas”? O engraçado desse tipo de pensamento é que no fundo ele é o seguinte: que maravilha, é lindo tudo isso de mercado de tribunais, mas não seria interessantes elas se transformarem em um governo (monopólio que rouba todo mundo)? Na verdade isso não é uma critica a um sistema de mercado de tribunais em prol de governos, porque afinal, se é tão catastrófico imaginar que um sistema assim possa levar a algo tão terrível quanto um governo, porque então defender um governo com 100% de certeza? Em relação às agências que poderiam virar gangues, imagine uma norma que diz que “roubar não é crime”. Nenhum tribunal adotará isso pelo mesmo motivo do tiro na perna. Se um bem é mais valorado pelo ladrão do que pelo dono, então, no limite, o ladrão compra o bem, não rouba. Logo uma regra que diz que roubo é crime será mais valorada que outra que diz o contrário. Portanto, não existirá um tribunal em comum onde agências agressoras e defensivas podem resolver seus conflitos sem uma guerra. Mas, no caso de guerra, como o dono dá mais valor ao bem que o ladrão, o dono estará dispostos a pagar mais para manter o bem do que o ladrão para tirá-lo. No limite, agências defensivas terão mais recursos que agências de agressão, gangues e mafiosos. A tendência é que as agencias de agressão, gangues sejam exterminadas.

Outra critica muito comum aponta a “dificuldade” de se ter vários códigos, um para cada tribunal, o que gera custos de transação e informação altíssimos, que no fundo, códigos de leis são monopólios naturais, pelo menos para uma dada região. Esse tipo de argumento contém um non sequitur. Quando alguém o usa, esta implicitamente dizendo que, por ser ineficiente vários códigos ou um monopólio “natural”, temos então que tornar de fato o tal código, através de um governo, um monopólio. Argumento idêntico é usado principalmente quando se fala em mercado de moedas. Várias moedas gerariam custos de transação alto, então que o governo imponha uma única moeda. Ora, se uma única moeda é mais eficiente que várias, então só sobrará, pelo próprio processo de mercado, uma ou poucas moedas. O mesmo vale para códigos. Se um ou poucos códigos é mais eficiente que muitos, então sobrarão poucos códigos. Por mais tribunais que se tenha, todos eles adotarão o mesmo código. Não há necessidade alguma de governo ou monopólio legal quanto a essa questão.

Mas e a “estabilidade” do sistema? Quanto a guerras, um sistema de livre mercado de segurança tem um incentivo muito menor para promover guerras. Já foi dito que elas elevam os custos. Além disso, imagine um mundo sem custo de transporte algum e um país onde um governante avise que aumentará os impostos para enviar, a força, alguns bravos homens para guerrear. Muito provavelmente não sobraria ninguém em tal país, talvez alguns poucos nacionalistas e generais neocons. Como o nosso governante fará suas guerras sem impostos e sem soldados? Difícil não. Bem, um livre mercado de segurança é como um mundo de custo de transporte zero ou, pelo menos, bem menor do que o custo de transporte de um mundo com governos. Basta deixar de ser cliente daquela empresa que aumentará os preços por causa das encrencas que arruma por aí. Nenhuma empresa quererá ver seus custos aumentando e as receitas caindo, ou seja, movidas por lucro, elas evitarão o máximo possível guerras. E a tal tendência a monopolização? Não há motivo algum para supor que num mercado de segurança ou tribunais, a priori, se terá uma tendência a monopolização. Esse tipo de coisa só o próprio processo de mercado pode revelar. Agora, imagine que tenha. Um “monopólio” financiado voluntariamente exatamente porque esse é o melhor arranjo econômico, não viola nenhum principio liberal, beneficia o consumidor no sentido de ser a forma mais eficiente de se produzir algo e ainda é muito melhor que um monopólio que usa da força para se manter como monopólio e se sustenta através de coerção (de impostos), como é o governo.

Mas e sobre a questão do fazer justiça com as próprias mãos? Uma empresa de segurança, em termos liberais, não poderia exigir o monopólio da segurança e, como política geral, ela não o fará de fato (cuidar da segurança e serviços de justiça de quem não a paga). O importante é o seguinte, se alguém for fazer justiça com as próprias mãos, é bom ter certeza que a vitima seja, de fato, o criminoso que o agrediu. Caso contrário, terá que responder por agressão, afinal, ele não tinha reclamação legitima alguma contra as propriedades do sujeito que foi “agredido”. Logo, apesar de ser permitida num sistema liberal, a justiça com as próprias mãos é extremamente “arriscada”, dado que muitos poucos crimes tem um culpado óbvio, sem necessidade de uma investigação, julgamento etc.. Em relação aos julgamentos em si, os tribunais privados de um livre mercado teriam incentivos não só a produzir julgamentos “honestos”, no sentido de procurarem realmente saber se o réu é ou não culpado, mas também não só seguiriam métodos de prova e julgamento adequados como, além disso, providenciariam juízes e júris de boa qualidade. A razão de tudo isso, é que as pessoas, em geral, preferem tribunais eficientes, bons e honestos a tribunais “com cartas marcadas”, dado que na média elas estão na posição verdadeira de vitimas e não de réus. Uma agência fraudulenta, especializada em livrar ladrões através de tribunais “fraudulentos” estaria na mesma condição que uma agência agressora e seria exterminada, afinal, as agências defensoras não aceitariam mandar pendências em nenhum tribunal indicado pela agencia fraudulenta e só restaria a guerra, guerra que como já foi explicada tenderá a ser vencida pelas agências dos verdadeiros proprietários dos bens, e não pelas agências dos ladrões e fraudadores.

Por fim, gostaria de falar um pouco sobre o tipo de lei que será produzida por um livre mercado. Como disse anteriormente, não há garantia alguma que tais leis serão aquelas desejadas pelos liberais. Uma ética liberal diz que você pode se auto-destruir consumindo drogas se assim desejar. No entanto, muito provavelmente, comunidades pequenas proibirão drogas. Como em qualquer mercado é a valoração dos agentes que determinará a lei que será produzida. Dei três exemplos sobre isso no texto. Mas a principal vantagem de um sistema de mercado para leis é que, caso alguém queira violar a liberdade de outro, como proibi-lo de se drogar, ele terá que pagar por isso com seus próprios recursos. Terá que pagar mais do que, por exemplo, o drogado está disposto a pagar para se drogar. Com o governo, isso não ocorre. As invasões a direitos alheios são feitas com o dinheiro do próprio invadido, que simplesmente é forçado a pagar impostos e a se calar - no máximo tentar via eleições, a cada 4, 5 anos, influir na situação. Se alguém se rebela por ser taxado, se nega a pagar impostos por ter seus direitos violados se torna um criminoso, quando na verdade criminosos são os governos que o oprimem.

O fato de um livre mercado não garantir a implementação de um código liberal, não deve ser encarado com muito entusiasmo pelos amantes do governo. Nos meus textos Pra quê Governo? I e II (principalmente o I), expliquei porque os governos têm tudo para falharem na produção daquilo que lhes, geralmente, é atribuído. Já mercados, como ocorre normalmente, tenderão a produzir aquilo que é eficiente, ou seja, um conjunto de leis tais que não se possa fazer mudanças que melhorem alguém sem piorar outros, ou seja, leis que esgotem os ganhos de se modificá-las (não teremos ninguém valorando uma lei alternativa mais do que a disponível, senão teríamos aquela barganha descrita no caso da pena de morte, até se esgotarem as possibilidades). Ocorre que, embora nem todas as prescrições do liberalismo sejam “eficientes”, elas em geral são as mais próximas da eficiência que podemos chegar. Basta olharmos para o que ocorreu com civilizações que adotaram mais consistentemente princípios liberais e compararmos com as que não o fizeram. O liberalismo é a doutrina que dá ao homem a possibilidade de buscar sua própria felicidade, de correr atrás de seus objetivos. Ela abre espaço para a inventividade. Através dos mercados que surgem da variedade de habilidades e interesses humanos, uma gigantesca rede de cooperação surge permitindo o aumento contínuo da produtividade do esforço humano e assim possibilitando níveis de riqueza nas sociedades que o adota, mesmo para os mais pobres, que fariam inveja a qualquer rei da idade média.

Nem mercados de leis, nem governos são inerentemente liberais, apesar do segundo ser inerentemente antiliberal. Acredito que, se governos, de alguma forma fossem mais eficientes que mercados para a garantia daquele conjunto de princípios chamado de liberalismo, seria recomendável que um liberal defendesse governos como um meio para tal garantia no lugar de mercados. Também de nada adiantaria defender mercados para leis se eles tivessem fortes incentivos a gerar uma espécie de socialismo soviético. Assim como não faz sentido continuar defendendo governos mesmo com tantas demonstrações de falhas, ainda mais quando do outro lado existe uma alternativa viável para substituí-los. Não acho que estarei vivo para ver um mundo “anarco-capitalista” e nem é essa a minha intenção como anarco-capitalista. Mas é bom, governantes e governados saberem que qualquer coisa que um governo faça é ilegítimo eticamente e que sempre existirá uma alternativa caso ele passe demais do limite. Podemos aceitar que, por razões pragmáticas, um governo faça X ou Y, tribute 20% do PIB, mas sempre pesando sobre seus ombros o fato de que ele não deveria nem existir, muito menos fazer o que faz.

Encerro por aqui. Provavelmente esqueci um monte de coisas, no entanto, caso venha a me lembrar de mais problemas teóricos e práticos que possam vir a surgir postarei continuações. Um suposto problema que não tratei no texto e que vira e mexe aparece entre críticos do anarco-capitalismo é a questão da defesa nacional. Como isso envolveria muitas explicações e o texto já ficou bem longo, deixei de fora. Mas eu ficaria extremamente satisfeito se alguém após ler o texto se dispusesse a pensar sobre o assunto e ao menos ficasse só “com certeza” sobre a necessidade do governo para defesa nacional e nada mais. Neo, aquele do Matrix, demora para aceitar que existe “um outro mundo” e que aquilo que ele considera como verdadeiro, não passa de uma ilusão.

Richard, Leis, tribunais e polícia sem governo: bem vindos ao anarco-capitalismo.

01/12/2007

Meu teste

A maioria dos testes sobre política tem alguma premissa oculta nas perguntas. A premissa oculta que está sempre presente e que mais me irrita nesses testes é uma equalização de "liberdade de mercado" com "desprezo pelos pobres". Por exemplo, na afirmação 40: "Uma sociedade é tão bem sucedida quanto seus membros menos afortunados." Eu não vejo por que eu discordaria de uma afirmação desse tipo, mas provavelmente ela me afasta um pouco do liberalismo. Vai entender.

De qualquer forma, meu resultado é o seguinte:

| Você é de Social Liberal (91% permissive) e um... Economic Conservative (80% permissive) Você é melhor descrito como: Link: O Teste de Política em Ok Cupid Também: O Teste de Personalidade do OkCupid |

30/11/2007

The impossibility of socialism

Some people have been vexed by Mises calling socialism “impossible.” “Aren’t there,” they ask, “many historical examples of socialist societies? Maybe we wouldn’t want to live in any of them, but surely we must admit that socialism is possible.” However, what Mises meant is that it is impossible that any large society, beyond the size of a small, family-based tribe, could fully implement the socialist agenda without plunging into economic chaos. Certainly, some societies have called themselves “socialist.” But all attempts to really follow the socialist blueprint have been quickly abandoned. Sheldon Richman, in his essay “To Create Order, Remove the Planner,” notes:

Some people have been vexed by Mises calling socialism “impossible.” “Aren’t there,” they ask, “many historical examples of socialist societies? Maybe we wouldn’t want to live in any of them, but surely we must admit that socialism is possible.” However, what Mises meant is that it is impossible that any large society, beyond the size of a small, family-based tribe, could fully implement the socialist agenda without plunging into economic chaos. Certainly, some societies have called themselves “socialist.” But all attempts to really follow the socialist blueprint have been quickly abandoned. Sheldon Richman, in his essay “To Create Order, Remove the Planner,” notes:Immediately after the Russian revolution in 1917, the Bolsheviks under Lenin and Trotsky tried to carry out the Marxian program. They got planned chaos. Trotsky said they stared into the “abyss.” Chastened by that experience, Lenin enacted the New Economic Policy, which was a reintroduction of money and markets. No Soviet leader ever tried to abolish the market again. That is not to say that the Soviet Union had a free market. It is to say that the Soviet Union’s economy was a government-saturated market. There was no actual central plan. In truth, the plan was revised to reflect what was happening outside the planning bureau.

O maior perigo, o Estado.

Pretender a massa atuar por si mesma é, pois, rebelar-se contra seu próprio destino, e como isso é o que faz agora, falo eu da rebelião das massas. Porque no final das contas a única coisa que substancialmente e com verdade pode chamar-se é a que consiste em não aceitar cada qual seu destino, em rebelar-se contra si mesmo. A rigor, a rebelião do arcanjo Luzbel não o houvera sido menos se em vez de empenhar-se em ser Deus - o que não era seu destino - se houvesse obstinado em ser o mais ínfimo dos anjos, que tampouco o era. (Se Luzbel tivesse sido russo, como Tolstoi, teria talvez preferido este último estilo de rebeldia, que não é mais nem menos contra Deus que o outro tão famoso).

Quando a massa atua por si mesma, fá-lo só de uma maneira, porque não tem outra: lincha. Não é completamente casual que a lei de Lynch seja americana, já que a América é de certo modo o paraíso das massas. Nem muito menos poderá estranhar que agora, quando as massas triunfam, triunfe a violência e se faça dela a única ratio, a única doutrina. Há muito tempo que eu fazia notar este comércio da violência como norma, Hoje chegou a seu máximo desenvolvimento, e isso é um bom sintoma, porque significa que automaticamente vai iniciar-se seu descenso. Hoje é já a violência a retórica do tempo; os retóricos, os inanes, a fazem sua. Quando uma realidade humana cumpriu sua história, naufragou e morreu, as ondas a cospem nas costas da retórica, onde, cadáver, pervive largamente. A retórica é o cemitério das realidades humanas; no mínimo, seu hospital de inválidos. À realidade sobrevive seu nome que, ainda sendo sua palavra, é, afinal de contas, nada menos que palavra e conserva sempre algo de seu poder mágico.

Mas ainda quando não seja impossível que tenha começado a minguar o prestígio da violência como norma cinicamente estabelecida, continuaremos sob seu regime, bem que em outra forma.

Refiro-me ao perigo maior que hoje ameaça a civilização européia. Como todos os demais perigos que ameaçam esta civilização, também este nasceu dela. Mais ainda: constitui uma de suas glórias; é o Estado contemporâneo. Encontramo-nos, pois, com uma réplica do que no capítulo anterior se disse sobre a ciência: a fecundidade de seus princípios a propelem a um fabuloso progresso; mas este impõe inexoravelmente a especialização, e a especialização ameaça afogar a ciência.

A mesma coisa acontece com o Estado.

Rememore-se o que era o Estado nos fins do século XVIII em todas as nações européias. Bem pouca coisa! O primeiro capitalismo e suas organizações industriais, onde pela primeira vez triunfa a técnica, a nova técnica, a racionalizada, haviam produzido um primeiro crescimento da sociedade. Uma nova classe social apareceu, mais poderosa em número e potência que as preexistentes: a burguesia. Esta burguesia sem mérito possuía, antes de tudo e sobretudo uma coisa: talento, talento prático. Sabia organizar, disciplinar, dar continuidade e articulação ao esforço. No meio dela, como num oceano, navegava ao azar a "nave do Estado". A nave do Estado é uma metáfora reinventada pela burguesia, que se sentia a si mesma oceânica, onipotente e grávida de tormentas. Aquela nave era coisa de nada ou pouco mais: apenas tinha soldados, apenas tinha burocratas, apenas tinha dinheiro. Havia sido fabricada na Idade Média por uma classe de homens muito diferentes dos burgueses: os nobres, gente admirável por sua coragem, por seu dom de mando, por seu sentido de responsabilidade. Sem eles não existiriam as nações da Europa. Mas com todas essas virtudes do coração, os nobres andavam, sempre andaram, mal de cabeça. Viviam da outra víscera. De inteligência muito limitada, sentimentais, instintivos, intuitivos; em suma, "irracionais". Por isso não puderam desenvolver nenhuma técnica, coisa que obriga à racionalização. Não inventaram a pólvora. Entediaram-se. Incapazes de inventar novas armas, deixaram que os burgueses - tomando-as do Oriente ou outro lugar - utilizassem a pólvora, e com isso, automaticamente, ganharam a batalha ao guerreiro nobre, ao "cavalheiro", coberto estupidamente de ferro, que apenas podia mover-se na lida, e a quem não ocorrera que o segredo eterno da guerra não consiste tanto nos meios de defesa como nos de agressão (segredo que Napoleão redescobriria).

Como o Estado é uma técnica - de ordem pública e de administração -, o "antigo regime" chega aos fins do século XVIII com um Estado fraquíssimo, açoitado de todos os lados por uma ampla e revolta sociedade. A desproporção entre o poder do Estado e o poder social é tal nesse momento, que comparando a situação com a vigente em tempo de Carlos Magno, aparece o Estado do século XVIII como uma degeneração. O Estado carolíngio era, está claro, muito menos poderoso que o de Luís XVI, mas, em compensação, a sociedade que o rodeava não tinha força nenhuma.

O enorme desnível entre a força social e a do poder público tornou possível a Revolução, as revoluções (até 1848).

Mas com a Revolução apossou-se do Poder público a burguesia e aplicou ao Estado suas inegáveis virtudes, e em pouco mais de uma geração criou um Estado poderoso, que acabou com as revoluções. Desde 1848, quer dizer, desde que começa a segunda geração de governos burgueses não há na Europa verdadeiras revoluções. E não certamente porque não houvesse motivos para elas, mas porque não havia meios. Nivelou-se o Poder público com o poder social. Adeus revoluções para sempre! Já não cabe na Europa mais que o contrário: o golpe de Estado. E tudo que com posterioridade pode dar-se ares de revolução, não foi mais que um golpe de Estado com máscara.

Em nosso tempo, o Estado chegou a ser máquina formidável que funciona prodigiosamente, de uma maravilhosa eficiência pela quantidade e precisão dos seus meios. Plantada no meio da sociedade, basta tocar u'a mola para que atuem suas enormes alavancas e operem fulminantes sobre qualquer parte do corpo social.

O Estado contemporâneo é o produto mais visível e notório da civilização. E é muito interessante, é revelador, precatar-se da atitude que ante ele adota o homem-massa. Este o vê, admira-o, sabe que está aí, garantindo sua vida; mas não tem consciência de que é uma criação humana inventada por certos homens e mantida por certas virtudes e por certo que houve ontem nos homens e que pode evaporar-se amanhã. Por outra parte, o homem-massa vê no Estado um poder anônimo, e como ele se sente a si mesmo anônimo vulgo -, crê que o Estado é coisa sua. Imagine-se que sobrevem na vida pública de um país qualquer dificuldade, conflito ou problema: o homem-massa tenderá a exigir que imediatamente o assuma o Estado, que se encarregue diretamente de resolvê-lo com seus gigantescos e incontrastáveis meios.

Este é o maior perigo que hoje ameaça a civilização: a estatificação da vida, o intervencionismo do Estado, a absorção de toda espontaneidade social pelo Estado; quer dizer, a anulação da espontaneidade histórica, que em definitivo sustenta, nutre e impele os destinos humanos. Quando a massa sente uma desventura, ou simplesmente algum forte apetite, é uma grande tentação para ela essa permanente e segura possibilidade de conseguir tudo - sem esforço, luta, dúvida nem risco - apenas ao premir a mola e fazer funcionar a portentosa máquina. A massa diz a si mesma: "o Estado sou eu", o que é um perfeito erro. O Estado é a massa só no sentido em que se pode dizer de dois homens que são idênticos porque nenhum dos dois se chama João. Estado contemporâneo e massa coincidem só em ser anônimos. Mas o caso é que o homem-massa crê, com efeito, que ele é o Estado, e tenderá cada vez mais a fazê-lo funcionar a qualquer pretexto, a esmagar com ele toda minoria criadora que o perturbe - que o perturbe em qualquer ordem: em política, em idéias, em indústria.

O resultado desta tendência será fatal. A espontaneidade social ficará violentada uma vez e outra pela intervenção do Estado; nenhuma nova semente poderá frutificar. A sociedade terá de viver para o Estado; o homem, para a máquina do Governo. E como no final das contas não é senão u'a máquina cuja existência e manutenção dependem da vitalidade circundante que a mantenha, o Estado, depois de sugar a medula da sociedade, ficará héctico, esquelético, morto com essa morte ferrugenta da máquina, muito mais cadavérica que a do organismo vivo.

Este foi o signo lamentável da civilização antiga. Não há dúvida que o Estado imperial criado pelos Júlios e os Cláudios foi u'a máquina admirável, incomparavelmente superior como artefato ao velho Estado republicano das famílias patrícias. Mas, curiosa coincidência, apenas chegou a seu pleno desenvolvimento, começa a decair o corpo social. Já nos tempos dos Antoninos (século II) o Estado gravita com uma antivital supremacia sobre a sociedade. Esta começa a ser escravizada, a não poder viver mais que em serviço do Estado. A vida toda se burocratiza. Que acontece? A burocratização da vida produz sua diminuição absoluta - em todas as ordens -. A riqueza diminui e as mulheres parem pouco. Então o Estado, para subvencionar suas próprias necessidades, força mais a burocratização da existência humana. Esta burocratização em segunda potência é a militarização da sociedade. A urgência maior do Estado é seu aparato bélico, seu exército. O Estado é, antes de tudo, produtor de segurança (a segurança de que nasce o homem-massa, não se esqueça). Por isso é, antes de tudo, exército. Os Severos, de origem africana, militarizam o mundo. Faina vã! A miséria aumenta, as matrizes são cada vez menos fecundas. Faltam até soldados. Depois dos Severos, o exército tem de ser recrutado entre estrangeiros.

Adverte-se qual é o processo paradoxal e trágico do estatismo? A sociedade, para viver melhor, cria, como um utensílio, o Estado. Depois, o Estado se sobrepõe, e a sociedade tem de começar a viver para o Estado. Mas, no final das contas, o Estado se compõe ainda dos homens daquela sociedade. Entretanto, estes não bastam para sustentar o Estado e é preciso chamar estrangeiros: primeiro, dálmatas; depois, germanos. Os estrangeiros tornaram-se donos do Estado, e os restos da sociedade, do povo inicial, têm de viver escravo deles, de gente com a qual não tem nada que ver. A isso conduz o intervencionismo do Estado: o povo se converte em carne e massa que alimenta o mero artefato e máquina que é o Estado. O esqueleto come a carne que o rodeia. O andaime se torna proprietário e inquilino da casa.

Quando se sabe disso, sobressalta um pouco ouvir que Mussolini apregoa com exemplar petulância, como um prodigioso descobrimento feito agora na Itália, a fórmula Tudo pelo Estado; nada fora do Estado; nada contra o Estado. Bastaria isso para descobrir no fascismo um típico movimento de homens-massa. Mussolini encontrou um Estado admiravelmente construído - não por ele, mas precisamente pelas forças e idéias que ele combate: pela democracia liberal -. Ele se limita a usá-lo incontinentemente; e, sem que eu me permita agora julgar os detalhes de sua obra, é indiscutível que os resultados obtidos até o presente não podem ser comparados aos obtidos na função política e administrativa pelo Estado liberal. Se algo conseguiu, é tão miúdo, pouco visível e nada substantivo, que dificilmente equilibra a acumulação de poderes anormais que lhe consentem empregar aquela máquina em forma extrema.

O estatismo é a forma superior que tomam a violência e a ação direta constituídas em normas. Através e por meio do Estado, máquina anônima, as massas atuam por si mesmas.

As nações européias têm diante de si uma etapa de grande dificuldade em sua vida interior, problemas econômicos, jurídicos e de ordem pública sobremodo árduos. Como não temer que sob o império das massas se encarregue o Estado de esmagar a independência do indivíduo, do grupo, e extinguir assim definitivamente o porvir?

Um exemplo concreto deste mecanismo achamo-lo num dos fenômenos mais alarmantes destes últimos trinta anos: o aumento enorme em todos os países das forças de Polícia. O crescimento social obrigou iniludivelmente a isso. Por muito habitual que nos seja, não deve perder seu terrível paradoxismo ante nosso espírito o fato de que a população de uma grande urbe atual, para caminhar pacificamente e atender a seus negócios, necessita, sem remédio, uma Polícia que regule a circulação. Mas é uma inocência das pessoas de "ordem" pensar que essas "forças de ordem pública", criadas para a ordem, vão contentar-se com impor sempre o que aquelas queiram. O inevitável é que acabem por definir e decidir elas a ordem que vão impor - e que será, naturalmente, o que lhes convenha.

Convém que aproveitemos o ensejo desta matéria para fazer notar a diferente reação que ante uma necessidade pública pode sentir uma ou outra sociedade. Quando, em 1800, a nova indústria começa a criar um tipo de homem - o obreiro industrial - mais criminoso que os tradicionais, a França apressa-se a criar uma numerosa Polícia. Em 1810 surge na Inglaterra, pelas mesmas causas, um aumento da criminalidade, e então os ingleses percebem de que não têm Polícia. Governam os conservadores. Que farão? Criarão uma Polícia? Nada disso. Preferem agüentar, até onde se possa, o crime. "As pessoas conformam-se em se adaptar à desordem, considerando-a como resgate da liberdade". "Em Paris - escreve John William Ward - têm uma Polícia admirável, mas pagam caro suas vantagens. Prefiro ver que cada três ou quatro anos se degola meia dúzia de homens em Ratclife Road, a estar submetido a visitas domiciliárias, à espionagem e a todas as maquinações de Fouché". São duas idéias diferentes do Estado. O inglês quer que o Estado tenha limites.

# A Rebelião das Massas, Jose Ortega y Gasset.

Murray Rothbard, R. I. P.

+de+PPA_rothbardian.gif)

Murray N. Rothbard, one of the foremost libertarian thinkers of the 20th century and a leading theoretician of free-market anarchism, died this past January at the age of 68.

A former student of Ludwig von Mises and associate of Ayn Rand, Murray Rothbard was a prolific and erudite writer whose twenty-odd books and several hundred articles range over economics (favoring the approach of the Austrian School), philosophy (expounding an Aristotelean version of Natural Rights theory), and history (especially economic history).

Dr. Rothbard's influence on the libertarian movement is incalculable. Priding himself on his radicalism, he used to brag that if there were a button one could push that would sweep away all vestiges of government in an instant, he would break his thumb pushing it. During the 1960s he played an instrumental role (along with Karl Hess) in waking libertarians to political self-consciousness and leading them to start their own movement and to break away from the conservative movement (which had served as an often uncomfortable political home for classical liberals during the first half of the 20th century). Later, Rothbard helped to draft the Libertarian Party Platform. Rothbard spent his last years teaching economics at the University of Nevada, serving as head of academic affairs at the Ludwig von Mises Institute, and editing the highly regarded Journal of Libertarian Studies.

Rothbard's best-known book among libertarians is probably For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. His works also include, on economics, Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles and Power and Market: Government and the Economy; on philosophy, The Ethics of Liberty ; and on history, America's Great Depression. Two massive works were left unfinished at his death: one on the history of the American Revolution, four volumes of which have been published under the title Conceived in Liberty; and one on the history of economic thought, several volumes of which are in the process of being published by the Mises Institute.

Wry, pugnacious, and a bit of a curmudgeon, Murray Rothbard was always at the center of controversy, and his career in the libertarian movement was frequently marked by feuds and ruptures with other libertarian thinkers and organizations over principles and personalities. The most radical break came in recent years. Rothbard had always stressed the differences between libertarianism and conservatism, and urged libertarians not to think of themselves as "right-wing" or to compromise with conservative agendas:

"Libertarians of the present day are accustomed to think of socialism as the polar opposite of the libertarian creed. But this is a grave mistake, responsible for a severe ideological disorientation of libertarians in the present world. [Historically] conservatism was the polar opposite of liberty; and socialism, while to the 'left' of conservatism, was essentially a confused, middle-of-the-road movement. ... Socialism, like [classical] liberalism and against conservatism, accepted the industrial system and the liberal goals of freedom, reason, mo- bility, progress, higher living standards for the masses, and an end to theocracy and war; but it tried to achieve these ends by the use of incompatible, conservative means: statism, central planning, communitarianism, etc." (Left and Right: The Prospects for Liberty (Cato Institute, 1979), pp. 6-7.)

In the late 1980s, however, Rothbard baffled and disappointed many of his admirers, myself included, by breaking violently with the entire libertarian movement in order to make common cause with some of the more bigoted and reactionary elements on the "paleoconservative" right, and to launch bitter personal attacks on prominent libertarians in his newsletter Rothbard-Rockwell Report.

But in the wake of his death, few libertarians can feel anything but gratitude for Murray Rothbard's lifetime of dedicated service to the cause of liberty, and sorrow at his passing.

It seems appropriate to give Dr. Rothbard the last word:

# Roderick T. Long, Murray Rothbard, R. I. P."My own basic perspective on the history of man ... is to place central importance on the great conflict which is eternally waged between Liberty and Power .... I see the liberty of the individual not only as a great moral good in itself ... but also as the necessary condition for the flowering of all the other goods that mankind cherishes: moral virtue, civilization, the arts and sciences, economic prosperity. But liberty has always been threatened by the encroachments of power, power which seeks to suppress, control, cripple, tax, and exploit the fruits of liberty and production. And power is almost always centered in and focused on that central repository of power and violence: the state. ... I see history as centrally a race and conflict betwen "social power" — the productive consequences of voluntary interactions among men — and state power. In those eras of history when liberty — social power — has managed to race ahead of state power and control, the country and even mankind have flourished. In those eras when state power has managed to catch up with or surpass social power, mankind suffers or declines." (Conceived in Liberty, Volume Two (Arlington House, New Rochelle NY, 1975), pp. 9-10.)